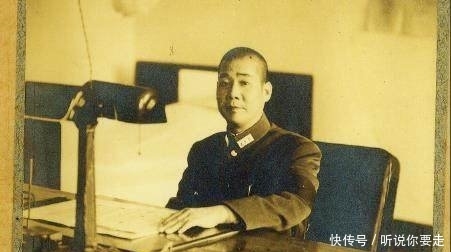

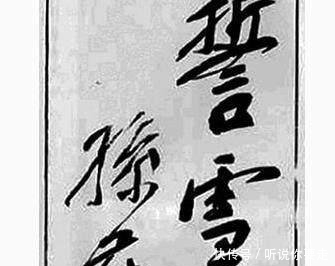

孫蔚如(1896—1979)

我的祖父孫蔚如(1896-1979),陜西省長安縣灞橋鎮人,是原國民黨西北軍楊虎城部重要將領,陸軍二級上將。中華人民共和國成立前,曾任國民黨中央執委會委員、陜西省政府主席、國民革命軍第四集團軍總司令、第六戰區司令長官、日本投降武漢戰區受降主官。中華人民共和國成立后,曾任中國國民黨革命委員會(民革)中央常務委員、陜西省政協副主席、陜西省副省長、國防委員會委員等。

1936年12月12日,祖父和楊虎城、張學良將軍一起發動了著名的“雙十二事變”,即“西安事變”。

祖父于1915年參加孫中山領導的中華革命黨,1922年,與楊虎城開始共事,兩人義氣相投,遂義結金蘭,誓同患難。祖父博覽群書,在軍中素有“儒將”之稱,充當著楊虎城“高參”和“左右手”的角色。1932年,孫任十七路軍下屬第三十八軍軍長。1933年,蔣介石調三十八軍到漢中同紅四方面軍作戰,孫蔚如與楊虎城商定與紅軍停戰合作,并很快與中共達成了共識。毛澤東致孫的信中寫道:“知先生抗日情殷,愿賦同仇,甚感甚佩……”。

1936年初,楊虎城將軍曾同孫蔚如醞釀聯合東北軍反蔣抗日問題,同年秋,孫為此密函楊虎城:“事需慎密。有謀人之心,事未成而為人知者,害莫甚焉!”。是年11月,孫同張學良、楊虎城、盧廣績及中華民族解放委員會代表羅任一秘密商談聯合抗日事宜。12月11日晚,楊虎城召孫蔚如、趙壽山等人開會部署當夜行動,以扣蔣之事相告,他當即表示堅決擁護張、楊主張:“要干就干到底!”行動時孫任西安戒嚴司令,負責十七路軍所屬各部布防及向西安集結的計劃,同時擔任“抗日援綏軍”軍團長、軍事顧問團召集人。

事變后,張、楊電邀中共領導人周恩來副主席到西安共商國事。周到西安后,組成了以周恩來、孫蔚如、何柱國為代表的中共、西北、東北“三位一體”聯合辦事機構,制定抗擊南京政府何應欽“討伐軍”的作戰計劃。12月25日,蔣介石以“領袖人格”保證執行六項“諾言”,各方達成初步協議后蔣被釋放回南京,“西安事變”和平解決。但其時陜西形勢卻異常緊張,張學良送蔣返寧被扣,而將事變機動處置權交楊虎城,但楊虎城根本無法協調東北軍的行動,東北軍內部和戰兩派劍拔弩張,主張和平解決而又具有實力的高級將領王以哲不為少壯派理解而慘遭殺害;楊虎城部受國民黨特務分子離間挑唆亦分崩瓦解:馮欽哉、王勁哉率部先后脫離十七路軍投蔣,叛軍洗劫了楊虎城將軍的母親在陜西蒲城的住宅,蔣又逼迫楊將軍離家出國。

另一方面,蔣的嫡系部隊源源開進陜西,壓迫東北軍和十七路軍。在此危難之際,楊虎城將軍推舉孫蔚如任陜西省主席,仍兼三十八軍軍長,處理“西安事變”善后事宜。孫積極協助楊虎城將軍,同中共代表周恩來、葉劍英密切配合,為保衛“西安事變”成果、爭取和平民主局面、促進國共第二次合作盡心竭力做了大量工作。1937年6月27日,楊虎城出國,第十七路軍被縮編為第三十八軍,孫任軍長,成為陜西省的軍政領導人。他以極大的耐心、平和的策略,煞費苦心地協調各方面的關系,維護軍政團結,迎接了抗日戰爭的到來。

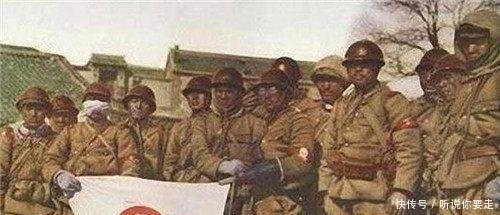

抗戰期間,孫蔚如將軍同國民黨頑固派進行了尖銳斗爭,實踐了楊虎城將軍發動“西安事變”的初衷。他向國民政府和陜西民眾盟誓:“余將以血肉之軀報效國家,舍身家性命以拒日寇,誓與日寇血戰到底!但聞黃河水長嘯,不求馬革裹尸還……”1938年初,日寇沿同蒲鐵路向晉南進犯,國民黨部隊紛紛逃往黃河西岸。孫蔚如作為陜西省主席力主武裝民眾、堅守黃河防線、阻敵西進。1938年夏,孫進軍中條山迎擊日寇,在兩年半時間里打退日寇21次進攻,把不可一世妄言三個月占領中國的日本鬼子拒于潼關之外,使其進入關中掠占西北的夢想死于胎中。日軍傾十余萬兵力,三年中未能越過中條山一步,中條山曾被侵華日軍稱為“盲腸”。抗戰八年,日軍占據了我國東、南、北大片領土,卻一直無力西進,當時的中條山真正成為關中和豫西的屏障。

1940年至1945年第二次及第三次反共高潮期間,蔣介石多次想消滅孫部隊中的共產黨人和異己力量,孫始終同蔣周旋,不放棄斗爭。抗戰勝利后,孫蔚如到湖北就任第六戰區司令長官,兩任武漢戰區受降長官,解除了21萬日軍和9萬偽軍的武裝。

孫蔚如將軍為人豁達誠懇,謙虛謹言,從不居功。“他光明磊落,擇善固執,堅持革命有始有終,堅持抗戰有始有終,同中共真誠合作,接受中共領導有始有終。”祖父抒發愛國壯志的詩詞作品甚多,下面這首《滿江紅》曾經作為“中條山鐵柱子”第四集團軍的軍歌激勵著廣大抗日將士:

“立馬中條,長風起,淵淵伐鼓。怒眥裂,島夷小丑,橫池耀武。錦繡河山被蹂踐,炎黃胄裔遭荼苦。莫逡巡,邁步赴沙場,保疆土。

金甌卻,只手補;新舊恨,從頭數,挽狂瀾作個中流砥柱。剿絕天驕申正義,掃除僭逆清妖蠱。躋升平、大漢運方隆,時當午。”

(作者系民革黨員,孫蔚如孫女)

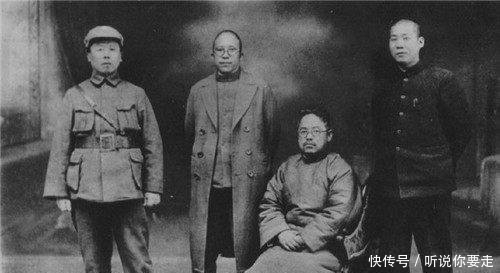

武士敏、楊虎城、馮欽哉、孫蔚如(右一)合影

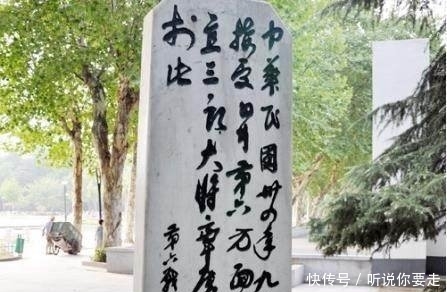

1937年4月5日,清明節,國共兩黨代表同祭黃帝陵,前排右八為陜西省政府主席孫蔚如